100 проектов в сфере технического творчества вышли в финал Всероссийского конкурса проектов Кружкового движения. Имена победителей объявят на Международном фестивале идей и технологий Rukami, который пройдёт 28–29 ноября в интерактивном киберформате. Репортёр Metro поговорил с теми, кто может претендовать на победу

Siberian Tiger – робот для помощи в сельском хозяйстве

Авторы: Георгий Бондарь, 18 лет, Михаил Кузнецов, 18 лет, Данила Юдин, 18 лет, город Москва

Проблема номер один

– Есть глобальная проблема – людей становится больше. Скоро нас будет 10 млрд, и всю эту ораву нужно чем-то кормить, – говорит студен МИСиС Георгий Бондарь. – Мы обратились в агрохолдинги, и нам сказали, что все основные процессы автоматизированы. Но зреет необходимость в роботах.

По словам Георгия, ему интересно придумывать и делать только то, что действительно можно применить на практике

– Нравится создавать устройства, таких помощников, электронных друзей, которым мы даём тело, энергию и разум искусственный, и они начинают выполнять задачи намного лучше, чем это сделал бы я.

Созданный его командой робот-агроном Siberian Tiger может автономно сканировать сельскохозяйственные угодья и обнаруживать очаги заболевания. С помощью камер и датчиков робот собирает информацию о растениях и отправляет их на сервер, где нейронная сеть распознает заболевания.

Георгий уверен, что новая машина будет востребована, так как агроном физически не может уследить за большими полями, что приводит к потерям 10–30% урожая.

– Создание робота мне уже обошлось примерно в 700 тысяч рублей, – рассказывает изобретатель. – Я выиграл Всероссийскую олимпиаду школьников по технологии. Получил премию 300 тысяч и решил рискнуть. И сейчас я учусь и работаю. И родители, конечно, помогают.

В будущем Георгий мечтает наладить массовое производство своих роботов.

Семейство твердотопливных ракетных двигателей (ТТРД)

Автор: Олег Роот, 16 лет, город Новосибирск

Двигатель можно собрать на обычной кухне

Шестнадцатилетний участник конкурса из Новосибирска разработал свою линейку твердотопливных двигателей для нужд ракетомоделизма.

– Это альтернатива существующим в продаже двигателям для ракетного моделирования, – говорит Олег Роот. – В них порох и цемент. Они очень дешёвые – себестоимость 20 рублей, а продают по 400! Мои в пересчёте на мощность в 5 раз дешевле.

Самые крутые двигатели, по словам подростка, американские, но они вообще стоят по несколько тысяч рублей.

По мнению изобретателя, создать мини-ракетный двигатель совсем не сложно – нужны топливо и сосуд.

– В сковороде или кастрюле плавится сахар, а лучше сорбит, который для диабетиков, и в него замешивается калиевая селитра – удобрение есть в открытой продаже, – делится секретами двигателестроения Олег. – Потом формируются топливные шашки, которые прессуют и вакуумируют. В качестве сосуда может быть всё – от стальной трубы до пластиковых корпусов. Я использую водопроводную трубу – она хорошо выдерживает давление. С одной стороны ставится сопло, с другой – заглушка.

Двигатели, понятное дело, одноразовые, как петарды, но самые мощные могут подняться вверх на 5–7 километров.

– Я делаю всё дома на кухне, – признаётся изобретатель. – Это в Америке, чтобы создать ракетный двигатель, нужно строить завод, а нам достаточно кухни и чтобы мама на работу ушла, – шутит Олег Роот.

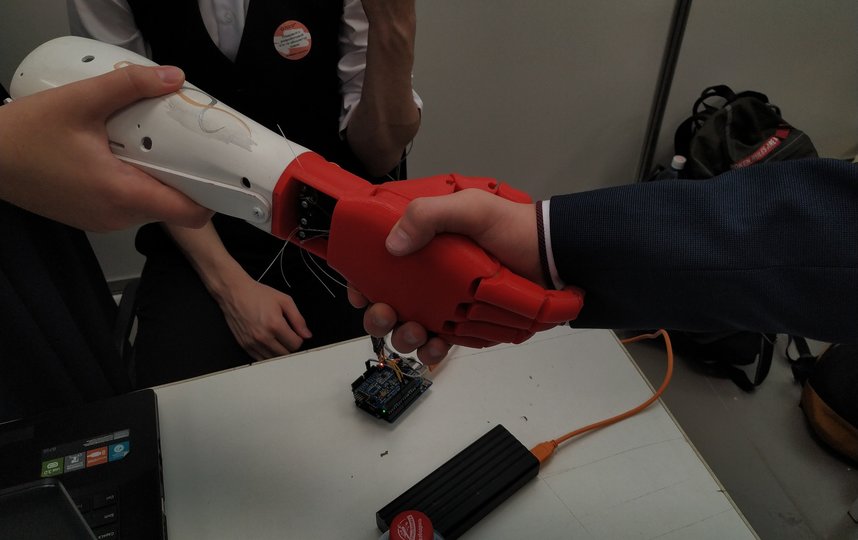

CyberBionic

Авторы: Данил Седых (18 лет), Максим Валяев (18 лет), Павел Таскаев (17 лет), Дмитрий Иванов (18 лет), Владислава Гайнанова (17 лет), город Новосибирск.

Рука помощи

Ребята из команды CyberBionic изобрели бионический протез правой кисти человека, способный совершать движения пальцев по желанию владельца. Датчик, установленный в корпусе протеза, улавливает электромагнитный импульс, возникающий в мышце руки, и преобразует его в механическую работу.

– Главные отличия нашего протеза от всех существующих – дешевизна и быстрая подгонка, – рассказывает программист Максим Валяев. – Детали печатаем на 3D-принтере из специального пластика. Они долговечны, но даже при поломке починка будет стоить тоже дешевле.

Для управления протезом ребята пишут собственную программу.

– Ведь все жесты программируются, – объясняет Максим Валяев. – Надеваем датчик, получаем сигналы мышечной активности и потом их используем. Например, одно сжатие – одно действие, два сжатия – другое и так далее.

По словам студента НГТУ, найти человека, который бы согласился тестировать протез, оказалось непросто – пришлось искать по знакомым. "Подопытный" уже несколько раз встречался с командой. Сначала были проведены замеры, потом олтлита "матрица", потом примерка и замеры мышечной активности.

– Скоро появится первая модель, – говорит Максим Валяев. – Он её поносит какое-то время и скажет, в чём минусы и плюсы. Будем дорабатывать. Надеемся, что после конкурса у нас появятся инвесторы.